【子宮內膜薄有救嗎?】在備孕的路上,努力調整生活作息、補充營養、保持心情穩定,卻始終等不到好消息嗎?有時候,問題不一定出在排卵或精卵品質,而是被忽略的「子宮內膜厚度」。

內膜若偏薄,可能影響胚胎著床的環境,讓懷孕的過程多了一些挑戰。其實,子宮內膜的狀況會受到體質、生活習慣、壓力、營養攝取等多方面因素影響。本篇整理了6個常見導致子宮內膜偏薄的可能原因,並分享5種日常生活中可以嘗試的調養方式,希望幫助你更了解自己的身體,為未來好孕做足準備。

子宮內膜薄:內膜其實是妳的「大姨媽」!

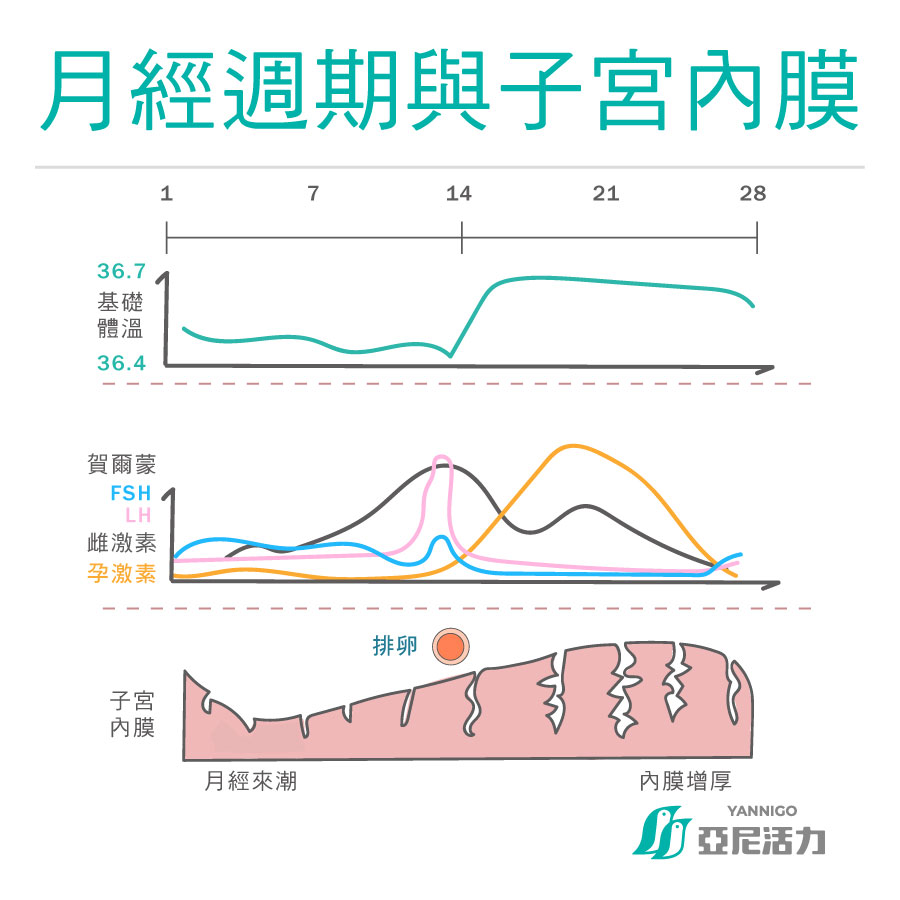

子宮內膜是長在子宮內壁的組織,隨著荷爾蒙分泌刺激,子宮內膜漸漸增厚。其主要目的是,讓受精卵順利著床成長,讓女性順利懷孕。若在內膜增厚,卻沒有成功受孕的胚胎進駐,就會隨月經排出。

沒有懷孕的情況下,增厚的子宮內膜會剝落變成每個月女孩們困擾的「大姨媽」。

子宮內膜薄:內膜厚度標準是多少?

透過超音波可以簡單得知,子宮內膜有多厚,一個健康適當的子宮內膜至少是8-10mm之間,是最適合胚胎著床的厚度,若小於8mm那可能就是屬於子宮內膜薄。

子宮內膜薄:6個影響內膜厚度的原因分析

影響的原因1:年齡

子宮內膜有可能根據年齡增長而變薄,這是由於子宮對雌激素敏感度逐漸下降,內膜厚度會漸漸變薄。

影響的原因2:黃體素不足

正常來說,排卵前,雌激素增加,內膜組織會逐漸增厚;排卵後,黃體素升高,內膜會保持最佳厚度並不再增厚,若體內的黃體素不足,內膜厚度無法維持最佳狀態,也會不利於胚胎著床。

影響的原因3:婦科疾病

譬如有子宮肌腺症的人,內膜會受到影響,讓整體內膜組織處於不佳的狀況,厚度也無法達到標準;有子宮肌瘤的人,根據生長的位置不同、影響內膜的程度也不同,有的生長在靠近內膜之處,就容易影響內膜生長與胚胎著床。

影響的原因4:子宮相關手術

流產、婦科疾病手術等,手術的方式有很多種,但有的會影響內膜跟受孕機率,手術前建議先詢問醫生,哪種方式較不會對子宮或內膜造成傷害。

影響的原因5:藥物使用

歷經排卵治療的人應該會知道,排卵藥吃太多,副作用之一就是會讓內膜越來越薄,一般使用排卵藥有一定的時間,不會長期不間斷的補充。

影響的原因6:子宮內血液循環不足

內膜增厚依靠良好充足的血液循環,當供血不足時,將不足以產生良好的內膜厚度,影響受孕率。

子宮內膜薄:5種調理的方法

1、經常泡腳

以溫熱水泡腳可以幫助增強身體血液循環,對於子宮保暖也有很好的幫助,可每週3-4次,可加入含有含有紅花、老薑、當歸等中藥材的足浴包,提高暖宮的效果。泡腳有助於血液流動與暖宮的作用,也是很普遍養內膜的做法之一。

2、規律運動

備孕期經常聽到建議要多運動,這是有根據的,特別是子宮內膜薄的人更受用,內膜增厚需要充足的供血,運動能有助於血液循環、增加充血,進而達到內膜增厚的作用,建議可做有氧運動,不僅增加心肺功能、保養內膜,身體變健康,懷孕機率也會更高唷~

3、補充暖宮食物

在日常的生活中,女性可以多吃一些暖宮的食物。像黑豆或豆類製品。而且還可以多吃一些羊肉、雞肉、雞蛋...等蛋白質高的食物,幫助營養補充。

|

養內膜厚度必吃日常食物 |

||

|

黑豆 |

紅棗 |

維他命E |

|

當歸 |

精胺酸 |

山藥 |

|

鹿茸 |

羊肉 |

桂圓、紅棗 |

4、補充養厚子宮內膜保健食品

▼ 關鍵營養不可少...養內膜一定要吃?! 第4點你不能不知道... ▼

5、充足睡眠

睡眠不足的人,賀爾蒙容易失調,間接的影響內膜厚度,建議睡前喝杯熱牛奶、聽點溫柔的音樂,讓自己的心情放鬆下來,更有助於睡眠。

常見問答

Q1:子宮內膜多厚才算理想?

一般認為,子宮內膜厚度約 8~10 mm 是受精卵最容易著床的範圍。

若小於 7 mm,懷孕成功率會明顯下降。不過,內膜的「品質」也很重要,良好的血液循環與荷爾蒙平衡同樣會影響胚胎是否順利著床。

Q2:子宮內膜薄有什麼症狀?

子宮內膜變薄時,身體通常不會出現明顯疼痛或急性不適,但可以從月經與排卵狀況中觀察出端倪。

常見的徵兆包括:

-

月經量變少、經期縮短:內膜厚度不足,導致經血量明顯減少,經期可能僅維持 1~2 天。

-

經血顏色偏淡或發黑:血流循環不良,經血排出不順暢,顏色可能較暗沉或有血塊。

-

排卵後體溫變化不明顯:內膜對荷爾蒙反應不足,可能影響基礎體溫上升。

-

難以懷孕或著床不穩:內膜太薄會讓受精卵難以附著,或導致初期懷孕不易維持。

-

黃體期短、分泌物少:荷爾蒙失衡時,內膜養分與厚度都不夠支持受孕環境。

延伸閱讀:反覆流產怎麼辦?原因一次看懂:從胚胎到荷爾蒙,哪裡出了問題?

Q3:如何知道自己子宮內膜薄?

建議至 婦產科或不孕症專科 進一步檢查,醫師可透過超音波評估內膜厚度與血流。若同時伴隨經期異常、流產史等,應同時檢查子宮腔狀況與荷爾蒙功能。

Q4:子宮內膜會自己變薄嗎?

會,但要看「原因」與「情況」而定。

子宮內膜厚度會隨著月經週期自然變化,是正常的生理現象;但如果在整個週期中都維持偏薄(例如排卵後仍小於 7 mm),那就屬於「異常變薄」,需要留意。

參考文獻

- Zhao, L., Li, R., et al. (2021). The effect of endometrial thickness on pregnancy, maternal, and perinatal outcomes of women in fresh cycles after IVF/ICSI: A systematic review and meta-analysis.Frontiers in Endocrinology, 12, 814648.

- Liu, Y., Wang, X., & Zhang, H. (2025). Advances in the Pathophysiology of Thin Endometrium.Reproductive Sciences.

- Kasius, A., et al. (2022). Endometrial thickness: How thin is too thin?Fertility and Sterility, 117(4), 697–707.

- Liu, Y., & Casper, R. (2019). Management of thin endometrium in assisted reproduction: a clinical practice guideline from the Canadian Fertility and Andrology Society (CFAS).Reproductive BioMedicine Online, 39(1), 49–62.

- Baum, M., et al. (2023). A critical appraisal of studies on endometrial thickness and embryo transfer outcome.Reproductive BioMedicine Online, 47(3), 321–331.

- Bae, J., et al. (2025). Age does not affect maximal endometrial thickness in natural and stimulated cycles: a cohort analysis.Reproductive Biology and Endocrinology, 23, 45.

- Cui, L., et al. (2018). Treatment strategies for thin endometrium: An update and future directions.Reproductive Sciences, 25(6), 1051–1061.

更多營養建議,歡迎加入Line: @yanni諮詢更多

立即享優惠

你可能有興趣的文章

推薦商品

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)