維他命K天然食物有哪些?功效、劑量、副作用與正確補充建議

維他命K是一種人體必需的脂溶性維生素,對血液凝固、骨骼健康及心血管保健有重要關聯。本篇整理維他命K1與K2的差異、天然食物來源、每日建議攝取量、副作用與禁忌,並提醒符合台灣法規的合規用語,協助您正確認識與安全補充。

什麼是維他命K?K1和K2有何差異?

維他命K是包含多種化合物的脂溶性維生素,主要可分為:

維他命K1(葉綠醌,Phylloquinone):

- 主要存在於深綠色蔬菜中,如菠菜、花椰菜、芥藍菜。

- 在人體中參與凝血機制。

維他命K2(甲基萘醌,Menaquinone):

- 來源為動物性食品與發酵食品,例如納豆、起司、肝臟等。

- 半衰期較長,生物利用率高,維護骨骼與心血管健康。

維他命K的營養價值與功能

維他命K為體內多項生理機能的重要營養素,包括支持血液凝固正常功能及維持骨骼健康所需之營養補充來源。

提醒:根據台灣食品安全衛生管理法規,保健食品不得宣稱疾病預防、治療或療效,文章中所有功效描述均以科學文獻為基礎,供參考,並非醫療建議。

因國內食品法規範,針對維他命K部分不得聲稱療效,若您對維他命K有進一步興趣,歡迎您加入LINE詢問:@yanni瞭解維他命K功效。

富含維他命K的食物有哪些?

維他命K1主要食物來源(植物性)

- 羽衣甘藍、菠菜、韭菜

- 花椰菜、綠蘆筍

- 橄欖油、大豆油等植物油

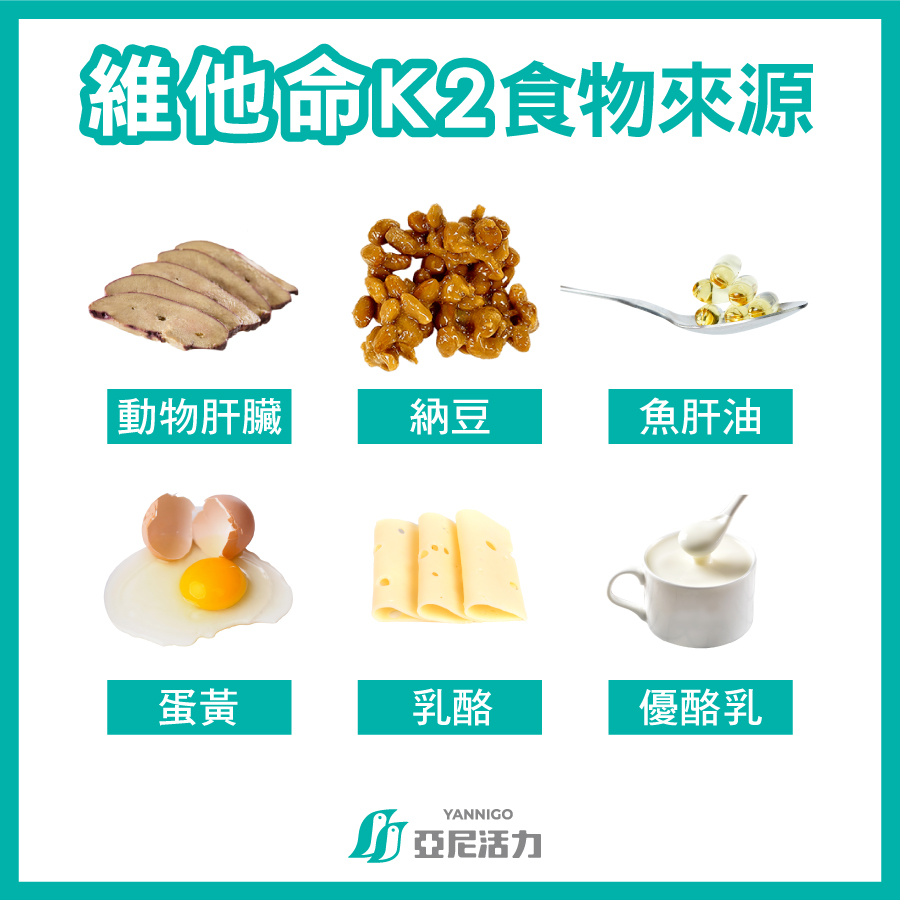

維他命K2主要食物來源(動物性與發酵食品)

- 納豆(MK-7含量豐富)

- 硬質起司(如帕瑪森起司)

- 雞蛋、鴨蛋

- 肝臟與乳製品

維他命K還是一種脂溶性維生素,就是說當它與富含健康脂肪的食物,例如橄欖油、高油脂魚、堅果和種子類一起食用時,維他命K的吸收效果最佳。所以當你食用綠葉沙拉時在沙拉中加一點橄欖油更有利於身體吸收。

維他命K每日建議攝取量

| 族群 | 維他命K劑量 |

| 成人男性 | 120微克 |

| 成人女性 | 90微克 |

| 14歲-18歲 | 75微克 |

| 9歲-13歲 | 60微克 |

| 4歲-8歲 | 55微克 |

| 1歲-3歲 | 30微克 |

| 6個月-12個月嬰兒 | 2.5微克 |

| 0個月-6個月嬰兒 | 2微克 |

資料來源:

使用維他命K補充劑前應注意

1.肝腎功能不佳者在使用前需與醫生確認。

2.有中風或心血管家族史者服用前需與醫生確認。

3.服用抗凝血藥物(如華法林)者,應避免攝取超過建議維他命K攝取量(>90ug/day),並告知醫師定期監測凝血指標。

避免自行高劑量補充,防止可能的不良反應。

維他命K常見問題(FAQ)

Q1:維他命K1和K2哪個更重要?

A:兩者對人體都不可或缺。K1 主要參與血液凝固作用,而 K2 則在骨骼與心血管健康方面的功能近年備受重視。隨著研究的深入,K2 被發現能引導鈣質進入骨骼、減少血管鈣化風險,因此在鈣、鎂、鋅等補充品中常額外添加 K2,以提升鈣質利用率並支持長期骨骼健康。

Q2:納豆是維他命K2的好來源嗎?

A:是的,納豆含豐富的MK-7形式維他命K2,建議適量攝取搭配均衡飲食。

Q3:服用抗凝血劑的人可以補充維他命K嗎?

A:需維持穩定攝取量並配合醫師監控,切勿自行調整用量。

Q4:維他命K與鈣片能一起服用嗎?

A:可以一起補充,對骨骼健康有加乘效果。維他命K能幫助鈣質沉積在骨骼中,與鈣片搭配有助於提升骨骼強度。若再加入維生素D,可進一步促進鈣的吸收與利用,三者合用能形成維持骨質密度的黃金組合。

Q5:素食者如何補充維他命K2?

A:可選擇植物性發酵食品或植物性維他命K2補充劑。

Q6:維他命K補充劑是否有副作用?

A:正常飲食下安全性高,過量補充可能干擾抗凝血藥物作用,建議遵循醫師建議。

營養師建議

維他命K是維持血液凝固及骨骼營養的重要元素。建議多從天然食物攝取,如深綠色蔬菜與發酵食品,並搭配健康脂肪促進吸收。特殊族群或服藥者,務必在專業指導下補充,避免自行高劑量使用。

參考資料:

- 美國國立衛生研究院

- 衛服部國健署國人膳食營養素參考攝取量第八版

- Aaseth JO, Finnes TE, Askim M, Alexander J. The importance of vitamin K and the combination of vitamins K and D for calcium metabolism and bone health: a review. Nutrients. 2024;16(15):2420. doi:10.3390/nu16152420.

- Shea MK, Barger K, Booth SL, Benjamin EJ, Kritchevsky SB, Weiner DE, et al. Vitamin K status, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a participant-level meta-analysis of 3 US cohorts. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1170-1177. doi:10.1093/ajcn/nqaa082.

.jpg)

.jpg)